Pour plusieurs, réguler les plateformes numériques fait polémique. Il s’agirait d’une entorse à la libre expression. Mais est-ce vraiment le cas ?

Changeons de perspective un instant. Imaginez une industrie alimentaire sans régulation. Pas de normes d’affichage, pas d’origine, pas de date de péremption, pas de mode d’emploi. Pire, rien pour encadrer l’utilisation de produits toxiques ni les conditions insalubres. Sans cadre clair, faire son épicerie deviendrait une aventure risquée, livrée au libre marché.

À quoi sert cette régulation ? Surtout pas à contraindre les goûts individuels. Elle vise à encadrer les pratiques : garantir des standards sanitaires et assurer une protection des consommateurs. Réguler l’industrie alimentaire pousse les entreprises à se responsabiliser sur les effets de leurs produits et à harmoniser leurs impacts avec un cadre concurrentiel équitable.

Les réglementations alimentaires ne dictent pas nos menus personnels. Elles ne vous empêchent pas de choisir une pizza plutôt qu’une salade, ou un gâteau plutôt qu’un fruit, mais veillent à ce que ces choix soient plus sûrs, exempts de dangers cachés.

Est-ce que la régulation alimentaire limite notre liberté ? Elle offre au contraire la tranquillité d’esprit pour en profiter pleinement.

Revenons aux plateformes numériques. Nous y passons des heures : nous échangeons, nous nous informons, nous formons nos opinions, nous consommons des contenus. Tout comme notre corps est vulnérable à une alimentation contaminée, nos esprits et nos relations sont vulnérables à une « alimentation numérique » infestée de désinformation, de manipulation et de propos toxiques. Les grandes entreprises technologiques contrôlent l’information qui circule sur leurs plateformes. Elles n’ont aucune obligation de rendre des comptes sur la manière dont leurs algorithmes influencent nos comportements, sans exigence réelle de transparence ou d’équité.

Beaucoup redoutent qu’une régulation étouffe le débat démocratique. Il s’agit peut-être d’un faux débat. La liberté d’expression exige un environnement où l’information est fiable, les échanges authentiques et les participants à l’abri des manipulations indésirables.

Personne ne veut vivre dans un monde où chaque bouchée pourrait être la dernière ; personne ne souhaite évoluer dans un monde où chaque information pourrait être un piège.

Les plateformes numériques sont des intermédiaires de liens sociaux. Si leurs processus d’affaires les tordent, les amplifient, les déforment, les survoltent, il est crucial que nous en soyons conscients, et que nous puissions en limiter les effets. Réguler, c’est refuser de livrer notre démocratie à l’équivalent numérique d’une intoxication alimentaire.

(publié aussi sur LinkedIn)

Blogue

Anatomie d’une machine à désinformation

Très intéressante vidéo qui décortique le fonctionnement d’une opération de désinformation typique : avec des comptes “seeders” qui diffusent le contenu fabriqué, qui sont par la suite relayés par des comptes “quoters” qui ont pour tâche d’amplifier stratégiquement le contenu vers des cibles précises.

Aujourd’hui, les États s’affrontent sur de nouveaux champs de bataille. Tels des drones téléguidés, ils lancent des salves d’informations trafiquées pour éroder la confiance et manipuler l’opinion publique des pays ciblés.

Rappelons qu’en 2021, l’Oxford Internet Institute révélait qu’au moins 81 gouvernements ou partis politiques disposaient de leurs propres brigades numériques; véritables manufactures de propagande devenues aussi banales que des centres d’appels marketing.

Une étude du MIT publiée dans Science en 2018 démontrait qu’à l’époque, sur Twitter, un mensonge atteignait son premier millier de destinataires six fois plus rapidement qu’une vérité et générait des cascades de diffusion 70% plus profondes.

La désinformation comme arme politique n’est donc pas près de disparaître. Autant apprendre à reconnaître sa mécanique et ses techniques.

(publié aussi sur LinkedIn)

Le vieillissement, un défi numérique pour le Québec

Le printemps dernier, la ministre responsable des ainés et le Secrétariat aux ainés ont initié une consultation publique pour élaborer le plan d’action: “Vieillir et vivre ensemble”. Ce document stratégique établira la feuille de route gouvernementale pour les cinq prochaines années, visant à relever les défis du vieillissement de la population.

En 2021, 20,5 % de la population québécoise avait plus de 65 ans. Ce pourcentage est prévu pour atteindre 25 % d’ici à 2030, et 28% en 2060. représentant alors plus de 2,7 millions de personnes âgées.

Québec s’inspire d’un concept de “vieillissement actif”, cherchant à créer un environnement propice à une vie de qualité durant la vieillesse, notamment en matière de santé, de sécurité et de participation sociale.

Les nouvelles générations de personnes âgées sont plus actives, plus en forme, plus scolarisées, plus curieuses et plus tournées vers l’avenir que les générations de leurs parents ou de leurs grands-parents. Aujourd’hui et encore plus demain, nous aurons des seniors qui voudront continuer à vivre, bouger, s’éclater, s’amuser, consommer, voyager. Des ainés qui pèseront aussi nettement plus lourd dans le PNB, avec la part toujours plus grande qu’aura la Silver Economy dans notre économie.

À la lecture du document de réflexion proposé par le Secrétariat aux ainés, et de plusieurs mémoires présentées dans le cadre de la consultation, je crains que la question du numérique soit négligée.

Nous sommes à une époque de profonds changements induits par le numérique. Les supports traditionnels d’achats, de vie sociale, de gestion personnelle, d’éducation, d’information, de consommation culturelle, etc., sont bousculés par de nouveaux outils et de nouvelles pratiques. Voilà 30 ans, le taux de pénétration des ordinateurs et autres étaient relativement modestes dans les foyers québécois, et encore plus parmi les personnes de 65 ans et plus. Suite à la généralisation de l’utilisation d’Internet, à la popularisation des ordinateurs, à l’essor des outils mobiles, cette pénétration est maintenant maximale.

L’émergence des technologies d’IA générative indique que le rythme du changement ne fera que s’accélérer. Les mêmes supports d’achats, de vie sociale, de gestion personnelle, d’éducation, d’information, de consommation culturelle qui ont été complètement revus subiront de nouvelles transformations majeures.

Le numérique a le potentiel pour avoir un impact positif majeur dans la vie des personnes âgées. Il peut contribuer à faciliter leur gestion financière, leur autonomie intellectuelle, leur vie sociale. La pandémie a clairement montré que le numérique pouvait contribuer à réduire l’isolement et le désengagement social des personnes âgées. Mais le numérique peut être source de stress, d’incompréhension, d’exclusions sociales majeures.

Autant le numérique peut créer des opportunités de participation sociale, autant son développement pour creuser des fossés énormes dans cette participation. Le Plan d’action devra avoir une vision large du numérique afin de s’assurer que les aspects positifs du numérique soient mobilisés et d’en réduire les impacts négatifs.

Pour alimenter la réflexion, je soumets au secrétariat et à la ministre quelques-uns des chantiers que je considère parmi les plus importants qui devraient faire partie de leur plan d’action.

1. Chantier sur l’accessibilité et l’inclusion sociale

Ce chantier vise à améliorer l’accessibilité des personnes âgées au numérique par l’amélioration de leur compétence de littératie numérique, d’accessibilité des technologies et de connectivité. Par exemple, par des formations pour les seniors pour apprendre à utiliser les technologies de manière efficace; par des programmes pour faciliter l’accès à l’acquisition d’outils adaptés aux besoins des personnes âgées vulnérables économiquement (reconditionnement d’appareils usagés); par l’amélioration l’accès et la disponibilité de la connectivité auprès des ainées.

Objectif : Réduire la fracture numérique en facilitant l’accès des seniors aux technologies de l’information et de la communication.

- Formations : Mise en place de formations destinées aux seniors pour accroître leur littératie numérique.

- Accessibilité web : S’assurer que les sites et services en ligne essentiels au bien-être des seniors soient connus par les seniors

- Connectivité : Améliorer la qualité et la disponibilité de la connectivité Internet pour les seniors.

- Technologies : Favoriser l’accès à du matériel technologique qui correspond aux besoins des seniors ainsi qu’à leur situation économique

- Technologies adaptatives : Soutenir les technologies adaptées aux besoins des seniors.

- Réseaux sociaux : Promouvoir l’utilisation des plateformes numériques pour les connecter avec leurs amis, leurs parents et les groupes d’intérêts.

- Isolement social : changer la perception de certains groupes de seniors pour illustrer comment la technologie peut combattre l’isolement social.

Défis:

- Résistance au changement parmi les seniors.

- Coût élevé de la technologie et de la connectivité.

- Hétérogénéité des compétences numériques parmi les seniors.

- Rejoindre les personnes les plus démunies technologiquement.

2. Chantier sur l’expérience numérique

Ce chantier vise à enrichir l’expérience numérique des seniors favorisant la production de contenu numérique produit par eux. Cela peut inclure la promotion de la participation des seniors sur les supports numériques. Le numérique est un facteur de stress pour une population vieillissante, il doit aussi devenir un vecteur de plaisir. Encourager la présence des seniors sur les plateformes de numériques.

Objectif : Rendre les seniors plus visibles parmi les producteurs de contenu numériques. Favoriser la création de groupes d’intérêt, d’échange et de partage sur les plateformes numériques. Faire des seniors des acteurs plus actifs et plus visibles sur les plateformes de contenu.

- Production de contenu : sur les plateformes numériques: Encourager la création de contenu pertinent pour les seniors.

- Faire connaitre : promouvoir les contenus par des seniors auprès des auditoires de seniors.

- Engagement: Encourager l’engagement, la participation et le réseautage découlant de ces contenus

- Médias sociaux : Promouvoir la consultation et la participation des seniors dans les médias numériques existants.

Défis:

- Selon la règle du 1% (1% d’une population devient contributeurs réguliers,), 9% contributeurs sporadiques et 90% des participants passifs), on peut s’attendre à repose cette initiative sur une partie limitée de la population.

3. Chantier de soutien actif

Ce chantier vise à aider les personnes âgées à utiliser correctement les services gouvernementaux et privés en fournissant un soutien actif pour les aider à naviguer dans le monde numérique.

Objectif : Fournir une assistance immédiate aux seniors pour naviguer dans les services en ligne, qu’ils soient gouvernementaux ou privés.

- Navigation assistée : Offrir un support pour aider les seniors à utiliser efficacement les services en ligne.

- Assistance personnalisée : Développer des services d’assistance en temps réel, tels que des agents de chat, robots conversationnels.

- Proches aidants numériques : mettre en place un réseau de professionnels habilités (compétences et légalement) à assister les seniors dans leurs transactions numériques (services gouvernementaux et services privés)

Défis:

- Manque de ressources humaines pour un soutien individualisé

- Fiabilité et disponibilité du soutien en ligne

- Coût des services personnalisés pour les entreprises.

- Non-rentabilité des supports. Principe d’équité et d’inclusion vs principe de rentabilité

4. Chantier de sécurité

Ce chantier vise à accroître la sécurité des seniors en ligne en les protégeant des fraudeurs et autres menaces en ligne. Les personnes moins autonomes numériquement peuvent être des proies plus faciles pour les fraudeurs. Cela peut inclure la mise en place d’événements, de campagne de publicité et de formations pour les seniors sur les bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne. Ainsi que la mise en place de mesures de protection pour les aider à naviguer en toute sécurité sur internet.

Objectif : Renforcer la protection des seniors contre les menaces et les fraudes en ligne.

- Formations et campagnes sur la prévention contre les fraudes : Élaborer des programmes éducatifs pour informer les seniors sur les meilleures pratiques en matière de sécurité en ligne.

- Formations et campagnes sur la sécurité informatique : Protéger les seniors des fraudeurs et autres menaces en ligne

- Vérifications régulières : Mettre en place un système de vérification de la sécurité des ordinateurs disponibles publiquement par les seniors.

Défis:

- Sensibilisation insuffisante aux risques de sécurité en ligne

- Complexité des outils et des processus de sécurité

- Évolution constante des fraudes

5. Chantier sur la santé numérique

Ce chantier vise à développer et à promouvoir l’utilisation d’outils technologiques pour aider les seniors à suivre leur santé de manière simple et rapide, y compris la pharmacie et les assurances. Cela peut inclure la mise en place de programmes de formation pour les seniors sur les bonnes pratiques en matière de santé numérique. Ainsi que la promotion de l’utilisation de technologies telles que les applications de suivi de la santé.

Objectif : Utiliser la technologie pour permettre aux seniors mieux gérer leur santé.

- Outils de santé : Soutenir la création et la promotion des applications et des dispositifs de suivi de la santé spécifiquement destinés aux seniors.

- Formation en santé numérique : Établir des programmes pour former les seniors à utiliser ces outils de manière efficace.

- Données : Soutenir la circulation sécuritaire des données de santé

- Interopérabilité des systèmes de santé : Assurer la compatibilité entre différents systèmes de santé pour une meilleure coordination des soins.

Défis:

- Confidentialité et sécurité des données de santé

- Compatibilité des systèmes de santé existants avec les nouvelles technologies

- Complexité de l’adoption de nouvelles pratiques par les professionnels de la santé

- Inclure les seniors dans la conception et le test des produits pour garantir une conception centrée sur les utilisateurs.

6. Chantier sur les activités gouvernementales

Ce chantier vise à promouvoir des règles et des normes pour garantir que la communication numérique du gouvernement soit bien comprise par les personnes âgées et que la numérisation ne devienne jamais un frein pour l’obtention de services. Par exemple, en veillant à ce que les services gouvernementaux accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques et en offrant des options de communication en dehors du monde numérique pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les technologies. L’administration publique doit avoir pour principe que le numérique est une option (fortement encouragée), mais ne doit jamais devenir une injonction.

Objectif : Garantir que les services et communications gouvernementales sont conçus de manière à être facilement accessibles et compréhensibles pour les seniors.

- Normes de communication : Établir des règles et des normes pour la communication numérique du gouvernement.

- Options non numériques : Offrir des alternatives pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les technologies ou qui ne peuvent profiter d’accompagnement adéquat pour le suivi numérique de leurs activités en ligne.

- Rétroaction continue : Mettre en place des mécanismes pour recueillir des commentaires sur l’expérience utilisateur des seniors, ainsi que des tests utilisateurs réguliers.

Défis:

- Assurer l’évolution des plateformes numériques sans désorienter les utilisateurs seniors

- Équilibre entre numérisation et maintien de services hors ligne

- Communication efficace des changements et des mises à jour

7. Chantier sur l’éthique numérique

Ce chantier est fondamental pour établir la confiance et l’intégrité dans la manipulation des données des seniors. Il cherche à créer des directives éthiques qui régissent la manière dont ces données peuvent être collectées, stockées et utilisées, tout en mettant un accent particulier sur des sujets délicats comme la santé et le bien-être. Par exemple, il pourrait s’agir de garantir que les données de santé ne sont pas utilisées à des fins commerciales non éthiques.

Objectif : Établir des principes éthiques pour la collecte et l’utilisation des données des seniors.

- Directives éthiques : Création de directives sur la manière dont les données des seniors peuvent être collectées et utilisées, en particulier en ce qui concerne la santé.

- Prospection: Explorer les impacts de l’adoption des nouveaux outils technologiques qui intégreraient l’intelligence artificielle et agents conversationnels auprès des personnes âgées.

8. Chantier sur l’entrepreneuriat numérique pour seniors

Ce chantier aspire à être un catalyseur pour le développement d’un écosystème d’entreprises technologiques qui répondent spécifiquement aux besoins des seniors. En misant sur la croissance de la silver economy, le chantier vise à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat centrés sur les seniors. Cela inclut le soutien aux start-ups, l’adaptation de technologies existantes et le développement de solutions innovantes, allant du bien-être à la santé en passant par la mobilité et la connectivité. Ce faisant, le chantier cherche à transformer les défis associés au vieillissement en opportunités économiques et sociales.

Objectif : Créer un écosystème d’entreprises technologiques dédiées aux besoins des seniors, en capitalisant sur la silver economy.

- Cartographie de l’écosystème existant : Identifier les acteurs clés, les opportunités et les déficits dans le secteur des technologies dédiées aux seniors.

- Incubateurs et Accélérateurs : Créer ou soutenir des incubateurs et des accélérateurs spécialisés pour aider les startups technologiques axées sur les solutions pour seniors.

- Financement ciblé : Mettre en place des fonds de capital-risque ou des subventions spécifiquement dédiées à ces entreprises.

- Réseau de mentors : Créer un réseau de mentors ayant de l’expertise dans le domaine de la technologie et du vieillissement, pour guider ces startups.

- Synergies Intersectorielles : Encourager les collaborations entre ces entreprises technologiques, les institutions de santé, les centres de recherche et les organismes publics.

- Normalisation et Certification : Établir des normes de qualité et des certifications pour les produits et services destinés aux seniors, pour assurer leur sécurité et leur efficacité.

- Éducation et Sensibilisation : Élaborer des campagnes pour sensibiliser à la fois les entrepreneurs et les seniors sur les opportunités et les solutions disponibles.

Défis :

- Adéquation produit-marché : S’assurer que les solutions développées répondent effectivement aux besoins des seniors et ne sont pas simplement des gadgets technologiques.

- Résistance aux changements : Les seniors peuvent être réticents à adopter de nouvelles technologies, même si celles-ci sont conçues pour leur bien-être.

- Équilibre commercial : La nécessité de générer des profits peut parfois entrer en conflit avec l’objectif d’accessibilité et d’inclusivité.

- Questions éthiques : La collecte et l’utilisation de données sensibles, surtout en matière de santé, posent des défis éthiques importants.

- Complexité réglementaire : La mise en place de normes et de certifications peut être un processus long et complexe, nécessitant l’adhésion de multiples parties prenantes.

(PS : La période de consultation publique est désormais close. Je n’ai pris connaissance de ce processus qu’après sa conclusion. J’espère toutefois que mes observations parviendront aux décideurs concernés par la magie des réseaux numériques et qu’elles pourront être prises en compte Je ne représente aucun groupe professionnel. Mes commentaires émanent simplement de ma longue expérience dans le numérique ; d’un vieux routier qui fait aussi maintenant partie des seniors et qui se sent très concerné par l’orientation de ce plan d’action.)

Crédit photo : Tiago Muraro sur Unsplash

25 ans !

25 ans déjà!

Sapré Covid! Avec le confinement, j’allais oublier de souligner qu’on célébrait cette année les 25 ans de la création de la Toile du Québec. Elle est morte depuis déjà plusieurs années et elle a malheureusement été famélique trop longtemps avant sa disparition. Mais, durant ses premières années, cette Toile aura permis à des millions de personnes au Québec de faire leurs premiers pas (et de nombreux autres) sur un Internet naissant.

Avec cet anniversaire, c’est aussi pour moi 25 ans entièrement dédié au numérique. Du modem 14 400 bps à la haute vitesse mur-à-mur, il en est passé des gigaoctets sous les ponts.

Mais papa, c’était quoi La Toile?

Pour la génération Z qui n’était pas née en 1995, qui se demande c’était quoi La Toile ? C’était un répertoire des sites Internet qui existaient au Québec.

Remontons en 1995. Internet n’a alors que quelques années de vie. Il est réservé principalement aux milieux académiques et utilise des protocoles pointus avec des interfaces pas du tout friendly. Tout à coup apparut le Web, avec ses navigateurs et ses hyperliens. Dès lors quelques entreprises, organisations et personnes se mettent au HTML pour concocter les premiers sites Web.

En 1995, au Québec on en dénombrait quelques centaines, puis rapidement quelques milliers. Les répertoires de sites sont multipliés à travers le monde afin de les recenser et faciliter leur découverte. Les moteurs de recherche (par exemple AltaVista) sont venus (un peu) plus tard. Les premiers pas sur le Web, de tout un chacun, se faisaient irrémédiablement au moyen de ces répertoires. La Toile du Québec a connu dès son lancement une croissance exponentielle, dans son achalandage comme dans la profondeur de son arborescence. Trois ans après son lancement, la consultation se chiffrait déjà en million d’usagers uniques par mois.

La Toile a été durant quelques années la porte d’entrée principale du Web québécois ainsi qu’un révélateur de la créativité de l’industrie numérique naissante. A suivi la création (ou l’acquisition) de sites complémentaires à La Toile avec toujours ces mêmes objectifs : mettre en valeur les multiples facettes du Web, guider les internautes dans leur recherche et les initier au Web. Nous avons même produit les premiers médias d’information de qualité dont les sources étaient exclusivement numériques. Suivront plus tard des services plus spécialisés (ex.: site d’emplois, rencontres, etc.).

Et, bien sûr, l’aventure de La Toile est inséparable de l’entreprise Netgraphe à laquelle elle a donné vie en 1996 qui devint en 1999 la première entreprise full play internet à faire son entrée en bourse au Canada.

Voilà donc pour ce petit rafraîchissement historique.

(Chrystian, ce soir, je trinque à ta santé et à cette folle aventure.)

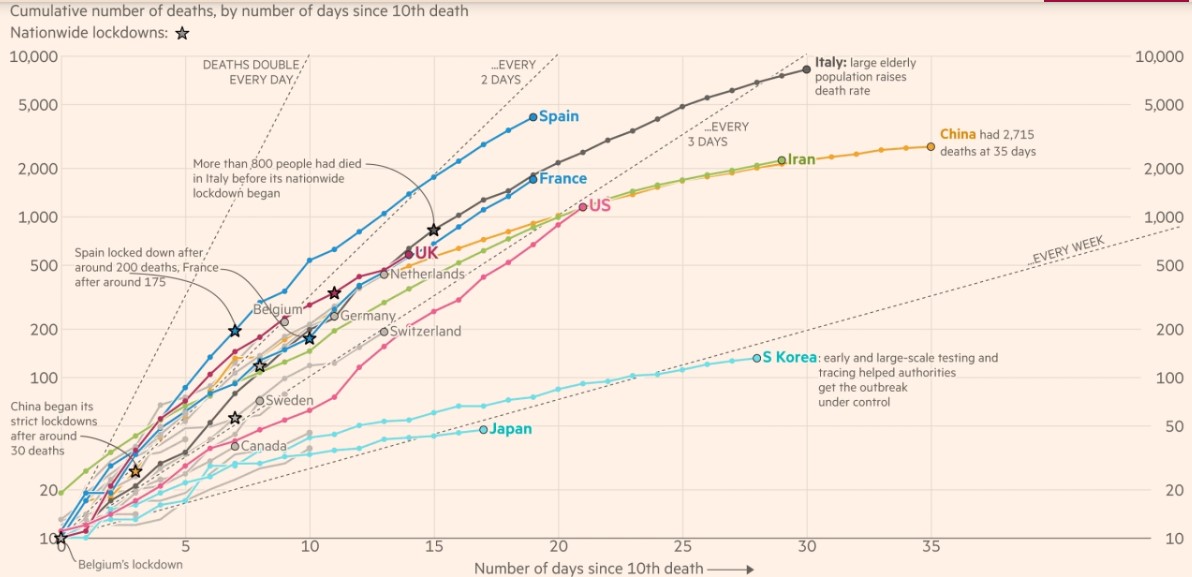

Aplatir la courbe

J’aime bien le Dr Arruda lorsqu’il fait ses points de presse quotidiens. Il est à la fois apaisant, vulgarisateur et drôle. Une pandémie est une chose complexe; le bon Dr Arruda tempère les inquiétudes. Sa suggestion, voilà quelques semaines, de profiter du temps libre qu’offre le confinement à plusieurs d’entre nous pour faire ce qu’on n’a jamais le temps de faire (et que, pour lui, ce sera le bon temps de faire des tartelettes portugaises), représente bien l’image chaleureuse et bienveillante qu’il dégage. Comme la grande majorité de la population du Qc, je suis un fan.

Ce qui ne l’empêche pas d’en échapper. Rarement, mais oui, il en échappe. Comme, par exemple hier, lorsqu’il a parlé des nerds dans leur sous-sol qui jouent à faire des projections (pour la citation complète, voir la transcription de la conférence de presse).

Le Québec a passé les 50 dernières années à accroitre considérablement la compétence mathématique de la population, la province a vu durant cette période une explosion de sa diplomation universitaire de 1er, 2e et 3e cycle. Aujourd’hui, une large partie de la population est équipée d’ordinateurs puissants, et nous sommes à ce moment précis où on enseigne partout que tout passe par l’analyse des données. Doit-on être surpris que nerds (et moins nerds) concoctent des belles courbes logarithmiques pour apaiser leur angoisse ? D’autant qu’avec le confinement, plusieurs ont enfin du temps (et pas nécessairement de l’intérêt pour la gastronomie portugaise). C’est plutôt un beau trait de société que voilà. À choisir, je préfère trop de citoyens qui font des projections logarithmiques que trop de citoyens qui alimentent leur imaginaire passivement devant le téléviseur à attendre que la tempête passe.

Non seulement ces nerds sont un bon signe pour notre société, mais ils devraient être encouragés. Pour l’instant, les données publiques sur la situation sanitaire sont difficiles d’accès. Dans d’autres régions du monde, les jeux de données historiques sur l’évolution sont mis en jour constamment. Ici, la transparence et l’ouverture des données ne sont pas encore à l’ordre du jour. Journalistes et nerds se débrouillent comme ils peuvent pour les recueillir, s’ils ne veulent pas se limiter au seul décompte morbide des morts, des infectés et des hospitalisés.

Deux équipes

Devant le combat sanitaire que nous menons, il y a deux équipes. Il y a d’abord cette grande équipe des professionnels de la santé, ceux et celles qui mènent une lutte quotidienne épique pour contrer la maladie. Et il y a l’autre équipe, nous, la population en générale, dont l’ultime travail est d’aplatir la courbe.

La réussite du combat que nous menons tous durant cette pandémie passe par la qualité et la promptitude des soins, mais aussi par notre capacité collective d’écraser cette courbe infernale. Le bon Dr Arruda l’a bien répété souvent : il faut aplatir la courbe.

Mais cette courbe qu’est-ce que c’est? C’est une courbe statistique. C’est la courbe qui montre que l’addition de tous nos gestes d’isolement et de ralentissement économique aura permis un ralentissement sensible de la propagation du virus. Pendant que les équipes médicales s’acharnent sur la maladie et le virus, la population est conviée à déjouer une courbe statistique.

Nos seules armes: notre patience, notre détermination, notre engagement. L’information complète et de qualité est parmi les meilleurs outils pour garder nos armes bien affûtées. Une information mal ficelée peut facilement générer plus d’angoisse que le contraire. N’offrir qu’une comptabilité quotidienne des morts et des infections déforme l’image du combat et minimise la responsabilité de cette grande équipe qui doit collectivement s’assoir sur cette fichue courbe.

Si le combat de la Team Population est de combattre la courbe, il faut la briefer, expliquer, donner les projections, entrer dans les détails, faire des comptes rendus, faire circuler, et répéter.

Les nerds dans les sous-sols sont d’excellents alliés dans ce combat. Tout comme le serait l’accroissement de la transparence de la partie du gouvernement et de la direction de la santé publique. Nous sommes rendus là.

Peut-être verra-t-on bientôt des points de presse techniques organisés pour alimenter en détails statistiques et en jeux de données historiques officiels les plus nerds d’entre nous de la Team Population ainsi que les médias qui comptent (ne l’oublions pas) de plus en plus de spécialistes dans l’analyse des datas. En attendant ce jour, voici une sélection de liens pour aider à comprendre en chiffres, en stats et en courbes logarithmiques comment se propage la COVID-19. Une sélection de sites de très bonne qualité qui devraient vous intéresser même si vous n’êtes pas nerds.

Pour comprendre « la courbe »

- Coronavirus: The Hammer and the Dance

Petit cours rapide en épidémiologie, où est bien expliqué comment se propage le virus et comment agissent les différentes mesures pour lui faire face. Depuis sa parution, l’article a été traduit en plus de trente langues, dont le français.

- Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to “flatten the curve”

Un autre article technique incontournable pour comprendre le fonctionnement de la courbe et de son aplatissement.

Quelques analyses

- Coronavirus tracked: the latest figures as the pandemic spreads

Sans conteste, la meilleure analyse en profondeur au quotidien. Produite par le Financial Times. Mise à jour très fréquente.

- Stéphane Guidoin (un nerd dans son sous-sol) présente quelques fois par semaines des analyses statistiques de la situation au Québec, qu’il commente et compare à la situation internationale. Ses analyses sont présentées seulement sur Facebook, il vous faut donc un compte pour y accéder. On peut lire sur son blogue personnel: COVID19 – Quelle stratégie pour le Québec

Des tableaux de bord pour suivre l’évolution en temps réel de la pandémie.

- Worldometers – Référence internationale en matière de suivis statistiques. L’équipe a ouvert une section spéciale dédiée au Coronavirus. Statistique mise à jour plusieurs fois dans la journée.

- Our World In data – Autre référence internationale en matière de données. Le site est associé à l’université d’Oxford. Une section spéciale dédié au Coronavirus. Analyse en temps réel.

- Johns Hopkins Coronavirus Resource Center – (Johns Hopkins – University & Medecine)

- Carte du coronavirus (COVID-19) – de Google

Au Québec

- Situation au Québec (Gouvernement du Québec) et Santé et services sociaux Québec

Avenir des médias – bilan jour 1

La Commission de la culture et l’éducation se penche cette semaine sur l’avenir des médias. Les intervenants viennent à tour de rôle présenter leur mémoire. La question est importante; la presse se meurt au Québec comme elle est ébranlée partout à travers le monde. Et la petitesse de marché rend encore plus ardue la survie des entreprises de presse, voire la rend impossible. Ces travaux de l’Assemblée nationale cherchent des pistes de solutions à la situation urgente dans laquelle nous nous trouvons, avant que trop de joueurs ne soient disparus. Je me permets quelques commentaires en marge des mémoires présentés lors de cette première journée.

Il a été abondamment question de la disparition soudaine des revenus publicitaires au profit des grands joueurs du Web qui accaparent une part toujours plus qu’importante de ces revenus. Je reviens sur deux points récurrents entendus régulièrement tout au long des échanges (et qui seront sans aucun doute répétés tout au long de la semaine).

Entendu 1 : Faudrait que le Gouvernement donne l’exemple en réduisant ses publicités dans les médias sociaux et accroisse ses dépenses publicitaires dans les médias traditionnels pour les soutenir.

Que NON!

Pour leurs placements publicitaires, j’espère que les planificateurs médias du gouvernement continueront à faire comme ils doivent faire: c’est-à-dire aller au plus efficace, en fonction des objectifs de leur campagne. Ils seraient dommage que pour sauver une industrie (aussi importante soi-elle), l’ensemble des publicités gouvernementales deviennent moins efficace et que leurs campagnes en souffrent. Il n’y a pas de gain à ne pas atteindre ses objectifs.

Établir des seuils obligatoires de publicité gouvernementale en faveur des médias traditionnels, juste pour les aider à faire leur frais, ne serait qu’une autre façon de verser une subvention. Dans cette optique, il serait nettement plus simple et efficace de donner cet argent directement aux médias pour ce que c’est (une subvention) et de réduire les frais inutiles de production et diffusion publicitaire si cette opération n’est pas l’objectif véritable souhaité. Il n’y a pas de mal à soutenir une industrie en crise. Il n’est pas nécessaire de faire semblant de ne pas la subventionner alors que ce n’est que cela qu’on cherche à faire.

Le marché publicitaire n’a pas fini de se tarir. Radio et télé perdront d’importantes parts de marchés avant longtemps, tout comme la presse écrite a vu disparaître ses revenus. Il serait important que toutes mesures gouvernementales soient orientées à consolider de nouvelles formes de revenus plutôt que de soutenir l’illusion d’un marché publicitaire qui ne serait soutenu qu’artificiellement.

Entendu 2 : Faudrait taxer les GAFA et en faire une source de financement long terme pour les médias.

Que NON!

Une “taxe sur les services numériques” (dite taxe GAFA), à l’image de celle proposée par le gouvernement français, est régulièrement donnée en exemple comme source de revenus qui pourrait soutenir les médias. C’est un non-sens. Une telle taxe vise à réparer un régime fiscal brisé qui est incapable d’imposer les multinationales du numérique à la hauteur de leur activité économique, à l’instar des entreprises ayant pignon sur rue à l’intérieur des frontières du pays. Cette taxe n’a donc aucune prétention à compenser le secteur de l’information pour ses pertes ni aucun autre secteur économique en particulier. Une taxe GAFA est une mesure pour imposer des entreprises qui ne peuvent actuellement être imposées autrement. On fait donc fausse route d’aborder cette question dans une discussion sur l’avenir des médias. Une telle mesure devrait rapidement être étudiée tant au provincial qu’au fédéral, mais comme mesure d’équité fiscale envers l’ensemble des entreprises canadiennes et québécoises (pas comme soutien à un secteur particulier).

C’est plutôt du côté du droit d’auteur que les médias et la Commission devraient s’attarder. En Europe, cette question fait l’objet de projets. Déjà sur YouTube, les droits d’auteur sont reconnus et compensés sous certaines conditions. Il y a des discussions à entamer avec les gros joueurs pour que certains producteurs professionnels soient compensés pour le trafic qu’ils leur apportent et les revenus qu’ils aident à générer grâce à leur travail. Non seulement y a-t-il du contenu qui circule librement sans compensation aucune, mais les algorithmes développés des médias sociaux tout comme ceux des moteurs de recherche intègrent des données issues de médias pour calibrer les indices d’actualité de certains sujets. Le travail de presse est largement utilisé tant en surface qu’en profondeur par les géants du Web. Les médias sociaux et les moteurs de recherche sont largement tributaires du travail de la presse. Il est impératif que leurs droits d’auteur soient reconnus et compensés. La mise à jour des modèles d’affaire des médias traditionnels passe par la révision complète du respect de ces droits dans un monde numérique.

Bien qu’il s’agisse d’un élément fondamental et hautement structurant, une solution n’est pas de l’ordre du court terme. Rien pour répondre aux besoins urgents de nos médias. Mais on ne pourra pas éternellement mettre cette question sous le tapis. Il faudra même le faire avant que les géants du Web ne développent leurs propres unités journalistiques (qui ne répondra jamais aux objectifs d’une presse locale).

Le droit d’auteur n’est pas la seule source de revenus qui devrait être envisagée provenant des grands joueurs du numérique. Il y a tout un nouveau système de redevances à imaginer autour de l’exploitation des vastes bases de données personnelles. Les lois actuelles ne font qu’encadrer leurs usages et leur sécurité, mais la création de valeurs, générée par ces grands ensembles de données, devrait faire l’objet d’une attention fiscale toute particulière. De la même manière que des redevances sont versées pour l’exploitation et l’utilisation de l’eau et de produits miniers, on doit explorer l’idée de redevance sur les données personnelles.

En ce qui me concerne, ma conclusion de cette première journée de débats, c’est qu‘une Commission sur les aspects fiscaux des géants des services du numérique serait tout aussi nécessaire et urgente que celle sur l’avenir des médias.

Photo by Amador Loureiro on Unsplash

Éric Caire, l’infonuagique et la catégorisation

Précisions très importantes apportées par Éric Caire, ministre délégué à la transformation numérique du gouvernement du Québec, à propos du projet de transférer l’hébergement des activités du gouvernement vers des solutions infonuagiques. Ces précisions ont été faites lors de une entrevue accordée à Bruno Guglielminetti, dans le cadre de son podcast hebdomadaire du 7 juin dernier.

On se rappellera qu’en février lors de l’annonce du projet gouvernemental, bien que l’intention d’adopter l’architecture infonuagique fut reçue très positivement, de nombreuses personnes ont soulevé des questions sur la capacité du gouvernement à maintenir sa souveraineté exclusive sur le les données hébergées dans les environnements infonuagiques publiques, lorsque ceux-ci sont opérés par des fournisseurs de service américains. Les critiques faisaient remarquer que ces fournisseurs américains sont soumis à la législation américaine, même lorsqu’ils opèrent sur le territoire canadien.

Dans un texte paru dans le journal Le Devoir, Pierre Trudel écrivait:

« Bien que le ministre ait manifesté son intention de faire en sorte que les données demeurent physiquement sur le territoire québécois, il n’a pas exclu que les services d’infonuagique puissent être assurés par des entreprises assujetties aux lois américaines. Or, il se trouve que le droit américain accorde aux autorités de ce pays un droit étendu d’accéder aux données où qu’elles se trouvent, et ce, dès lors qu’elles sont entre les mains d’une firme assujettie aux lois américaines. »

Malheureusement, le ministre délégué n’a jamais répondu publiquement à ces critiques en décrivant comment il s’assurerait qu’aucun gouvernement autre que le sien ne pourrait accéder aux informations stockées dans le cloud public. Sauf pour dire qu’il n’y avait pas de danger à ce niveau. Ce qui n’est pas une réponse rassurante.

Ainsi donc, pour la première fois depuis l’annonce de février, le ministre donne donc enfin les précisions tant attendues:

- les données seront catégorisées en fonction de leur degré de sensibilité, afin de s’assurer que les données hautement sensibles soient conservés dans un environnement infonuagique privé (opéré par le gouvernement du Québec);

- seules les données moins sensibles seront hébergées dans un environnement public;

- l’ensemble des données hébergées dans les environnements infonuagiques seront cryptées pour les rendre inutilisables pour n’importe quel intru.

Voici la transcription de la portion de l’entrevue où le ministre délégué revient sur la question de l’infonuagique:

Question de B. Guglielminetti : « Une question qui est délicate évidemment quand on parle de transformer numériquement quelque chose encore plus quand on parle du gouvernement, c’est tout le domaine des données privées, l’information dont vous êtes le gardien dans différents ministères. Comment vous vous assurez que ces données-là vont demeurer en sécurité, vont même même demeurer au Québec parce que ce sera nos lois au Québec, les lois du Canada, qui auront juridiction là-dessus, plutôt que les faire héberger ailleurs dans le monde ou d’autres lois pourraient permettre à d’autres pays d’y avoir accès sans qu’on puisse rien dire. »

Réponse de E. Caire : « Je pense que d’abord il n’est pas inutile de dire que l’infonuagique amène des possibilités qui sont extraordinaires. Donc, je pense que c’est un virage que le gouvernement prend, qui a été pris par plusieurs autres administrations publiques, qui était pris par des sociétés privées; donc je pense qu’on est vraiment dans la transformation numérique et dans le gouvernement du 21e siècle. Maintenant, une chose que l’on doit faire et qui n’a jamais été faite, c’est de catégoriser nos données. Parce qu’on entend beaucoup « ah! nos données privées vont se ramasser à des compagnies étrangères ». Un instant! un instant! Le gouvernement du Québec, on n’est pas non plus des inconséquents. »

« Et ça, le gouvernement du Québec ne l’a jamais fait. Le gouvernement fédéral l’a fait et ça, c’est très intéressant. En catégorisant nos données, ça nous permet de nous dire : quelles sont les données qui sont très sensibles, très névralgiques, jusqu’à celles qu’on pourrait mettre en données ouvertes. Il y a quand même un spectre qui est assez large. Alors, les données qui sont catégorisées comme très sensibles – pis là, on a estimé ça à environ 20% des données que le gouvernement du Québec possédait – seront envoyées en infonuagique privée. Le terme peut sembler paradoxal parce que par privé j’entends l’infonuagique gouvernementale donc c’est le gouvernement du Québec qui va en être le fiduciaire. »

« Les autres données qui sont moins critiques peuvent aller en infonuagique publique, donc les fournisseurs d’infonuagique qui se qualifieront auprès du gouvernement du Québec et même là, par entente contractuelle, on va s’assurer que ces entreprises-là, si elles hébergent les données au Québec, au Canada ou en Europe, sont sous le coup d’une loi de protection des données et des renseignements personnels qui est équivalente ou, même dans certains cas, supérieure à notre loi à nous et si ce n’est pas le cas, par exemple pensons aux États-Unis (on va nommer les choses par leur nom) par entente contractuelle, on peut arriver à donner un niveau de protection à nos données qui serait équivalent à notre loi d’accès à l’information. »

« Donc, contractuellement, on va faire ce que les lois américaines ne feraient peut-être pas. Et, finalement, si je peux me permettre, on va évidemment forcer le fait que les données soient encryptées et que le seul détenteur de la clé de désencryptions soit le propriétaire des données, soit le ministère et/ou l’organisme qui va signer l’entente contractuelle avec les fournisseurs de services. Si bien que, si au bout de tout ça quelqu’un avait vraiment envie d’aller prendre ces données-là dont l’intérêt pourrait être discutables, mais elles seraient inintelligibles parce qu’encryptées. »

(L’entrevue complète se trouve ici)

En clair, cela signifie que le Secrétariat du conseil du trésor du Québec, de qui relève le ministre délégué à la transformation numérique, s’alignera sur les pratiques déjà initiées par le gouvernement du Canada dans ce domaine. Ce qui est sans doute une très bonne nouvelle.

A titre de rappel, le gouvernement canadien a présenté sa stratégie en matière d’hébergement numérique en 2017. On peut la consulter ici: Stratégie d’adoption de l’informatique en nuage du gouvernement du Canada.

Voici d’ailleurs la définition de la catégorisation de sécurité présentée dans ce document:

Qu’est-ce que la catégorisation de la sécurité?

« La catégorisation de la sécurité est le processus qui consiste à attribuer une catégorie de sécurité aux ressources, aux biens ou aux services d’information en fonction du degré de préjudice que l’on peut raisonnablement s’attendre à subir en raison de la compromission de ces ressources, biens ou services.L’information est identifiée et catégorisée en fonction du degré de préjudice qui pourrait résulter de la compromission de sa confidentialité, de sa disponibilité ou de son intégrité. »

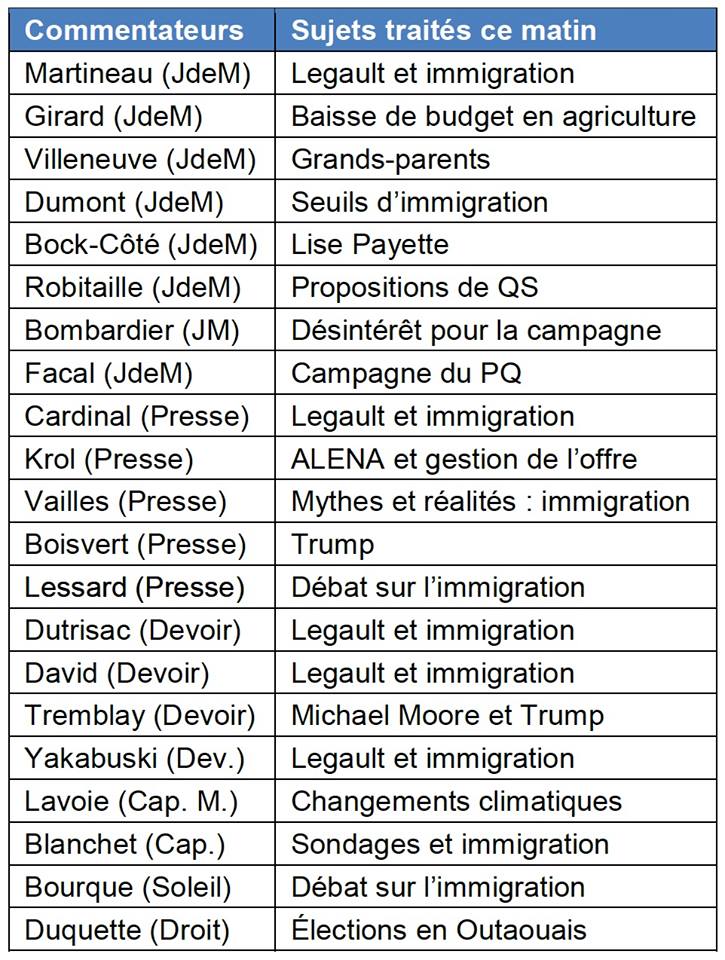

Plus que 2 semaines…

Nous voilà à mi-chemin de la course électorale. Avec 3 des 4 principaux partis politiques qui comptent au moins un poids lourd du numérique dans ses rangs, on aurait pu s’attendre que le thème soit plus développé qu’aux élections précédentes. Malheureusement, on ne peut pas dire que les partis ont fait preuve d’audace, de créativité et de maturité. Bien au contraire.

Le PQ est sans doute, de tous les partis, celui qui s’est le plus avancé dans une réflexion sur le numérique avec sa volonté de brancher tout le Québec à la fibre optique, de s’inspirer de l’expérience estonienne pour revoir le système d’identification numérique des citoyens utilisé par l’État, et d’utiliser des applications de maillage pour favoriser le covoiturage et la mobilité urbaine. Les autres se sont montrés relativement discrets. Oui, de la connexion par ici, des infrastructures numériques de soutien à la création culturelle par là; il y a aussi des intentions de bien percevoir les taxes de vente en ligne. Mais peu de vision d’ensemble bien articulée. Du moins publiquement.

Même le débat à l’AQT ne nous a pas permis d’en connaître plus sur les intentions de chacun des partis, le contenu de cette rencontre n’ayant pas été partagée. Les médias n’en ont pas fait écho, non plus.

Nous n’avons plus que deux semaines pour en connaître plus sur les partis, sur leurs intentions et SURTOUT sur leur vison numérique. Car nous savons tous que chaque parti à sa propre vision du rôle du numérique dans l’avenir du Québec.

Voilà quelques semaines Clément Laberge, Martine Rioux et moi avions — spontanément, chacun de notre côté — proposé quelques questions que nous aimerions poser aux partis politiques au sujet de cette vision. La démarche s’est poursuivie. Nous avons produit ensemble une courte liste de questions que nous avons remise au porte-parole des 4 principaux partis sur la question.

Au cours des prochains jours, nous publierons les questions transmises. Par la suite, nous partagerons les réponses reçues. Nous inviterons la communauté numérique à partager et discuter largement autour de ce projet. Et, espérons-le sans cynisme ni de désillusion.

Stay tuned!

——

Les épouvantails analogiques

L’immigrant est toujours là prêt à surgir pour faire basculer le calme des élections. Pour donner un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Mais surtout à droite. L’immigrant est un outil internationalement connu pour détourner le regard de l’électeur. L’immigrant est une valeur sûre durant une élection. En fait, on devrait plutôt dire que c’est une menace sure.

L’immigrant porte en lui le gène de la menace. Menace pour l’équilibre précaire de nos économies (même en situation de pénurie de main-d’oeuvre), menace pour nos identités nationales et culturelles, menace pour nos institutions et bien sûr pour nos traditions religieuses. La culture, la langue, l’histoire ne doivent pas être bousculées; juste bougées tranquillement, tout petit peu par tout petit peu.

À côté de l’immigrant, il y a ces plateformes numériques qui colonisent nos économies occidentales, nos cultures, à grands coups de capitaux. Ils défrichent leur nouveau territoire. Ils ouvrent de nouvelles places marchandes lucratives, de nouveaux centres de diffusion musicale et cinématographique, de nouvelles places publiques pour entretenir nos amitiés. Dès lors qu’on met les doigts sur le clavier de l’ordinateur, nous parcourons le monde. Nous avons tous plus d’amis à l’étranger que n’en ont jamais eu tous nos ancêtres réunis. On s’amuse à acheter hors-taxe pour sauver quelques sous. On streame à plus que veux-tu. Notre perception des frontières, et des lois qui leur sont propres s’effritent. Notre identité culturelle est plus métissée que jamais.

Mais là, il n’y a pas de menace. Ou si peu. Mais tout cela est flou, c’est de l’intangible, c’est de l’indicible. Bref, c’est du numérique. Et le numérique, c’est l’avenir. C’est la jeunesse. Et il ne faudrait pas s’aliéner cette clientèle électorale.

L’immigrant lui, c’est du tangible, on peut voir concrètement la menace, c’est de l’analogique. Un épouvantail analogique qu’il est toujours facile de sortir durant les élections. Et un épouvantail, c’est connu ça fait peur.

Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash