Ce printemps, j’ai participé à des discussions de groupe (dans le cadre d’une recherche universitaire) sur l’impact des deepfakes et de la désinformation sur les personnes âgées. Comme je fais maintenant partie de ce club select, et que la collision entre vieillissement de la population et accélération technologique m’interpelle, j’ai pris des notes pour me faire une tête sur le sujet. Voici un résumé de ces notes

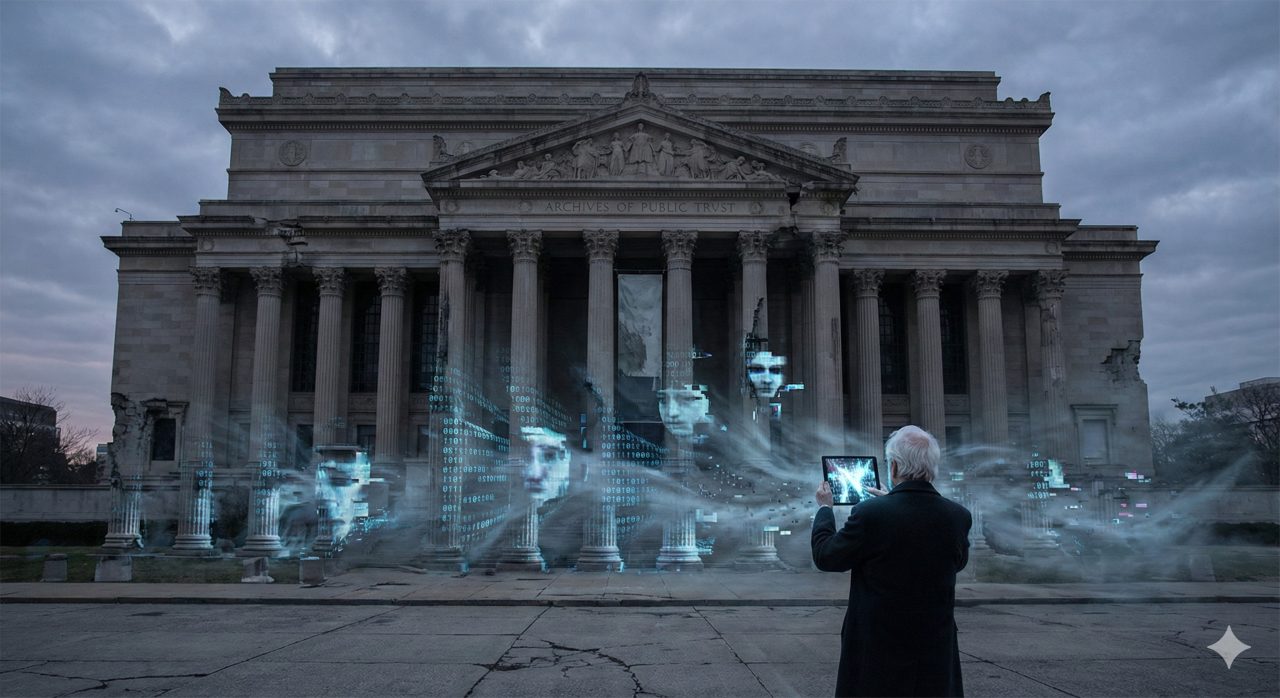

Nous vivons dans un monde bâti d’histoires plus que de béton. Un billet de banque n’est qu’un rectangle de papier coloré que notre foi collective transforme en trésor. Une Constitution reste lettre morte sans la croyance qui l’anime. Même la méthode scientifique qui dévoile les mystères de l’univers repose sur une culture partagée de la preuve. Cette ossature symbolique n’est pas décorative – elle est fondamentale. C’est elle qui rend possible l’économie, la justice, la science, la démocratie. Quand la confiance se fissure, les institutions vacillent, puis s’écroulent.

L’univers de sens qui nous enveloppe constitue un véritable squelette de nos civilisations. Que se passe-t-il quand cette charpente invisible commence à se désintégrer? La désinformation contemporaine ne se contente pas de propager des contre-vérités; elle dynamite les fondations mêmes de notre édifice social, scie méthodiquement les poutres maîtresses qui soutiennent le toit commun.

Dans ce chaos, une fracture générationnelle béante se creuse face aux référents de vérité : les générations ne partagent plus le même patrimoine de confiance. Les plus jeunes, nés avec Internet, ont intégré d’instinct le doute et l’esprit critique permanent, tandis que leurs aînés – élevés dans la foi envers des autorités médiatiques stables – se retrouvent d’autant plus désorientés. Une étude américaine de 2019 a ainsi révélé que les plus de 65 ans partagent en moyenne sept fois plus de fausses nouvelles en ligne que les 18-29 ans, signe tangible de ce fossé qui s’élargit.

L’évolution d’une arme de contamination massive

On aurait tort de croire le phénomène nouveau, simple produit de nos écrans tactiles. L’histoire nous hurle cette leçon: chaque révolution médiatique ouvre d’abord une zone grise où la manipulation prospère avant que le droit et la vigilance critique ne rattrapent la technique. Dans les années 1930, le régime nazi subventionnait le poste Volksempfänger pour que la voix de Goebbels pénètre chaque foyer; en 1994 au Rwanda, la Radio Télévision Libre des Mille Collines dessinait des cartographies de la haine à l’antenne, précipitant un génocide qui coûta 800 000 vies. Lorsque le médium est neuf, la règle est floue, les plus cyniques s’y engouffrent – et le sang, inévitablement, finit par couler.

Aujourd’hui, la géométrie de la menace a explosé. Le coût marginal d’un mensonge est tombé sous celui d’un espresso. Une étude du MIT, publiée en 2018, dans Science, l’a quantifié: sur Twitter, un mensonge atteint son premier millier de destinataires six fois plus vite qu’une vérité et tisse des cascades 70% plus profondes. Il offre la surprise et l’émotion que réclament les algorithmes. Ajoutez un générateur de texte IA, un filtre deepfake et un millier de bots low-cost: voici un torrent capable de submerger une salle de rédaction entière avant la première pause-café.

Pour ceux qui ont grandi en considérant la photographie et la télévision comme des miroirs fidèles du réel, le choc est profond. Le principe jadis inébranlable du “voir pour croire” se dérobe sous leurs pieds : soudain, même l’évidence visuelle peut mentir. Les personnes âgées, attachées à la preuve par l’image après en avoir fait un axiome de bon sens des décennies durant, voient leur bon vieux bon sens trahi par des trucages numériques d’une habileté déroutante.

Plus redoutable encore, la désinformation ne rugit plus à la foule indifférenciée; elle chuchote à l’oreille de chacun. L’affaire Cambridge Analytica a révélé la mécanique implacable: cinq mille points de données par individu permettant d’ajuster au micromètre la flèche qui fera mouche – peur de l’étranger pour l’un, ressentiment fiscal pour l’autre, théorie du complot pour le troisième. La radio totalitaire fabriquait une transe collective; le micro-ciblage algorithmique sculpte des solitudes parallèles, chacune persuadée que son flux personnalisé représente la matrice authentique du réel.

Les réseaux sociaux jouent un rôle éminemment ambivalent pour les aînés : d’un côté, ces plateformes restent moins fréquentées par les plus âgés que par les nouvelles générations, ce qui pourrait sembler les protéger en limitant leur exposition directe au chaos en ligne. De l’autre, lorsqu’ils s’y aventurent – souvent pour y trouver des nouvelles de leurs proches ou prolonger le lien social – ils en comprennent mal les dynamiques souterraines. L’algorithme, grand ordonnateur invisible des Facebook et autres YouTube, leur demeure largement opaque. Moins conscients des bulles de filtres qui enferment chacun dans ses préférences, ils risquent d’y prendre pour argent comptant ce que le fil d’actualité leur présente.

L’industrialisation du doute

Cet artisanat de la défiance est devenu une industrie lourde. Selon l’inventaire mondial de l’Oxford Internet Institute, au moins 81 gouvernements ou partis politiques possèdent leurs brigades numériques – véritables manufactures de propagande aussi banales désormais qu’un centre d’appels externalisé. À leurs côtés fleurissent des cabinets privés qui proposent “désinformation as a service” comme on vendrait du référencement SEO. Le retour sur investissement est vertigineux: pour quelques milliers de dollars, moindre coût qu’une page de publicité dans un journal local, on peut faire vaciller la crédibilité d’un scrutin ou redessiner la perception publique d’une pandémie.

Ce marché de la défiance numérique n’épargne pas les personnes âgées. Leur isolement numérique, souvent couplé à un usage tardif et utilitaire du web, les rend parfois perméables aux messages bien formatés émanant de ces usines à propagande. Une fausse citation, une image choc, un message alarmant circulant dans un groupe Facebook (ou WhatsApp) de retraités peut faire son chemin sans friction, porté par la confiance du lien social, non par la rigueur de la source.

La cible stratégique n’est pourtant pas l’élection ou la politique sanitaire; c’est la confiance elle-même. Le Trust Barometer 2025 d’Edelman révèle qu’une majorité de citoyens des grandes démocraties jugent désormais les quatre piliers institutionnels – gouvernement, entreprises, médias, ONG – globalement indignes de foi, décrivant l’émergence d’une “société de la rancœur” où chaque institution est présumée coupable d’aggraver les inégalités plutôt que de les résoudre. Ce transfert de la foi collective vers des influenceurs de niche ou des canaux Telegram clandestins amorce un court-circuit catastrophique: le billet redevient simple papier, la loi s’évapore en encre sèche, la découverte scientifique se dégrade en simple opinion.

La pathologie du sens

Quand la société n’assure plus la médiation symbolique qui transforme l’expérience brute en signification partagée, elle sombre dans une “pathologie du sens”. Les faits se réifient en data désincarnée, les institutions se vident de leur pouvoir d’incarnation, et ce vide aspire des mythes de substitution toxiques – conspiration mondiale, grand remplacement, tyrannie sanitaire. La désinformation n’est pas l’ennemie de la raison; elle apparaît comme une rustine posée en urgence sur le pneu crevé de la signification collective.

Chez les personnes âgées, ce dérèglement du sens est doublement ravageur. D’une part parce qu’elles ont grandi dans un monde où le sens était socialisé par quelques vecteurs forts : le journal papier, l’école républicaine, le prêtre, l’enseignant, le médecin – autant de figures qui canalisaient l’interprétation du réel. D’autre part, parce qu’elles se retrouvent aujourd’hui confrontées à une cacophonie d’énoncés, sans hiérarchie lisible, dans laquelle chaque opinion se vaut et s’affiche. Beaucoup oscillent entre résignation et confusion, entre rejet global de l’information moderne et adhésion impulsive à des récits simplificateurs. Le bruit numérique n’est pas seulement un brouillage technique pour elles : il agit comme un acouphène permanent de l’intelligible.

Reconstruire le ciment social

L’urgence n’est donc pas de rêver un retour impossible à un âge d’or mythique de l’information pure, mais de concevoir de nouvelles figures intermédiaires : des passeurs attentifs, des médiateurs critiques, capables de filtrer le tumulte sans étouffer la pluralité, de relier les savoirs sans les aplatir, d’éclairer les zones grises sans sombrer dans le dogme. Ces figures de confiance ne seront pas nécessairement expertes, mais outillées pour habiter le brouhaha numérique sans s’y perdre.

Ces médiations devront aussi parler aux aînés. Les exclure des dispositifs de résilience informationnelle, c’est abandonner une part précieuse de notre mémoire et de notre sagesse collective. Il faut créer des espaces où l’on enseigne à ces générations non pas à devenir des experts numériques, mais à retrouver prise sur leur environnement symbolique. Des ateliers dans les bibliothèques, des formations dans les maisons de quartier, des programmes intergénérationnels de co-apprentissage : tout ce qui permet de retisser une continuité entre hier et aujourd’hui, entre les récits d’hier et les enjeux du présent, contribuera à restaurer la densité du lien social.

Concrètement, cela passe par des garde-fous techniques: filigranes cryptographiques sur les contenus générés par IA, registres publics pour la publicité politique, audits algorithmiques indépendants et contraignants. Mais plus fondamentalement, cela exige de redonner chair et substance au symbolique: des écoles où l’on apprend non seulement à vérifier un fait mais à habiter un débat; des médias capables de montrer leurs coulisses et d’assumer leur subjectivité sans renoncer à leur rigueur; des espaces numériques traités comme infrastructures démocratiques vitales plutôt que comme réservoirs d’attention monétisable.

Le principe du pollueur-payeur devrait-il s’appliquer aussi aux esprits. Plateformes et diffuseurs ne peuvent continuer d’engranger les bénéfices du trafic émotionnel tout en externalisant les coûts sociaux de la pollution cognitive. L’éducation critique doit cesser d’être une option cosmétique du programme scolaire: détecter un faux ne suffit plus, il faut comprendre pourquoi l’algorithme l’a propulsé, qui en tire profit, comment la colère devient matière première d’une économie de l’attention.

Le choix décisif

Refonder la confiance n’est pas un exercice de communication; c’est un travail d’architecte et de maçon. Il faut remplacer les poutres symboliques là où le vide s’est creusé, puis colmater méthodiquement les interstices où s’infiltre le bruit parasite. C’est un chantier à ciel ouvert où se croisent protocoles techniques, réformes institutionnelles, innovations pédagogiques et nouveaux mythes fondateurs – car on ne chasse pas un récit toxique sans lui opposer un récit respirable. Le symbole n’est pas l’ennemi du fact-checking; il est la membrane vivante qui permet aux faits vérifiés d’irriguer l’imaginaire collectif.

Si nous laissons prospérer l’industrie de la désinformation, nous n’aurons pas simplement plus de rumeurs et de mensonges; nous assisterons à l’effondrement systémique des infrastructures de sens – tribunaux paralysés, élections vidées de sens, recherche scientifique constamment soupçonnée, débat public réduit à des soliloques parallèles où chacun se replie derrière sa vérité domestique.

Ce danger est d’autant plus aigu pour les personnes âgées que le dérèglement du réel se heurte à toute une vie d’accumulation symbolique. Ce qu’elles avaient appris à considérer comme repères stables – l’autorité du savant, la légitimité du vote, la rigueur du journalisme – se voit fragilisé, dissous. Le socle sur lequel reposait leur boussole intérieure s’effrite. Nombre d’entre elles s’accrochent à des récits plus rassurants, même s’ils sont faux, parce qu’ils restaurent une forme d’ordre. D’autres, au contraire, plongent dans une défiance totale, où tout se vaut, tout se suspecte. Refaire société, dans ce contexte, exige de leur tendre la main, non comme à des élèves attardés du numérique, mais comme à des partenaires d’une reconstruction du sens.

Mais si nous traitons le parasite comme un signal d’alarme, si nous reconstruisons un imaginaire commun assez vaste pour embrasser la pluralité et assez solide pour résister au vacarme, alors la crise actuelle pourrait devenir le tremplin d’une démocratie plus lucide, plus résiliente.

L’histoire nous avertit: quand l’imaginaire collectif se lézarde, la gravité sociale cesse d’opérer. Les billets sont toujours imprimés, les lois encore promulguées, les laboratoires encore actifs, mais la force magnétique qui leur insufflait vie se dissout lentement. Nous sommes donc face à un choix décisif: soit laisser la zone grise s’étendre jusqu’à ce que le dysfonctionnement devienne notre nouvelle normalité, soir répondre à ce système de mensonges organisés.

Cependant, le prix à payer pour laisser sans contrainte les modèles d’affaires et les idéologues politiques fragmenter notre imaginaire collectif pourrait être impossible à rembourser.